Al Andaluz, sabores auténticos de la cocina libanesa en México

La gastronomía libanesa es una de las tradiciones culinarias más sólidas del panorama gastronómico de nuestro país. Con una historia que se remonta a la llegada de comunidades libanesas a principios del siglo XX, esta cocina se ha integrado de forma natural a la mesa mexicana a través de platillos emblemáticos, técnicas ancestrales y una profunda cultura de hospitalidad. En la Ciudad de México, restaurantes como al-Andaluz se han convertido en un referente de la cocina libanesa tradicional. Foto principal: https://www.instagram.com/alandalus_mx/ Desde hace más de un siglo, la gastronomía libanesa forma parte del paisaje culinario de nuestro país, como un legado traído por comunidades migrantes que encontraron en la cocina una forma de arraigo, y continuidad cultural, por lo que hoy, sus sabores no solo permanecen, sino que fluyen con la identidad gastronómica de México y la enriquecen. Así, platillos como el kibbeh, el jocoque, las hojas de parra rellenas, el babaganoush, el falafel o el tabule han dejado de ser exóticos para convertirse en referentes cotidianos de una cocina que se basa en el equilibrio, el respeto al ingrediente y una gran carga simbólica, por lo tanto, la cocina libanesa es, ante todo, una cocina de casa, generosa, compartida, pensada para el centro de la mesa y para el tiempo largo de la conversación, un ejemplo de ello es el restaurante al-Andaluz, liderado por el chef Mohamed Mazeh -nacido en Tiro, un pueblo costero del sur de Líbano- quien comenzó a trabajar en los restaurantes de Beirut desde los 14 años. En 1990, Mohamed llegó a México y al poco tiempo abrió al‑Andalus en una casona colonial del Centro Histórico, y desde entonces mantiene su objetivo, ofrecer al comensal platillos frescos y auténticos. Desde entonces, al-Andaluz se ha expandido por varios puntos de la ciudad, y en noviembre pasado abrió su nueva sucursal de Parque Duraznos, un restaurante que a dos meses de su inauguración, registra llenos totales, un síntoma claro de que su historia ha dejado huella en cada una de sus establecimientos. En el al-Andaluz Mohamed Mazeh forma equipo con el chef Alfonso Coronado para dirigir y expandir el restaurante; juntos han llevado la cocina libanesa a varios puntos de la ciudad de México, donde esta marca se han consolidado como un referente de autenticidad, porque cada receta conserva el rigor de la tradición y, al mismo tiempo, conquista al comensal contemporáneo, gracias a que cada ingrediente se presenta con claridad y respeto. Y como cada año, los chefs Mohamed y Alfonso ofrecieron un encuentro especial a los medios de comunicación con motivo de la celebración del Año Nuevo, se trató de una mesa abierta en donde no solo se compartieron platillos emblemáticos, sino también la historia, la memoria y el sentido de comunidad que definen a esta cocina. El resultado fue un acto que confirma que la gastronomía libanesa en México no solo se preserva en las recetas, sino también en el acto de compartir y celebrar alrededor de la mesa.

Nación de Vinos 2026, mapa del vino mexicano

Nación de Vinos 2026 regresa como el foro más representativo del vino mexicano, con la participación de más de 80 bodegas -en un espacio de tres mil metros cuadrados- que ofrecerán un panorama completo de la vitivinicultura nacional los días 28 y 29 de enero en Campo Marte, que será el punto de encuentro entre productores, sommeliers, compradores y consumidores interesados en comprender la diversidad regional del vino hecho en México, desde Baja California hasta Querétaro y Guanajuato. Con un enfoque especializado, el evento impulsa el fortalecimiento del mercado interno mediante la compra directa de etiquetas, experiencias enogastronómicas y el Espacio B2B, una plataforma clave para el diálogo profesional y la generación de relaciones comerciales que reflejan la consolidación de una industria con identidad, escala y visión de largo plazo. Imagen de portada: StockSnap en Pixabay Con la participación de más de 80 bodegas mexicanas reunidas en un área de más de tres mil metros cuadrados, la séptima edición de Nación de Vinos propone un recorrido por distintas regiones productoras del país, de Baja California a Querétaro, de Coahuila a Guanajuato, para que todos los asistentes tengan todo el panorama vinícola del país en un solo lugar. Uno de los ejes centrales de esta edición es el fortalecimiento del mercado interno, por ello, los asistentes podrán adquirir botellas directamente de las bodegas participantes, a través de una selección curada por el equipo de especialistas de Nación de Vinos. Esta iniciativa busca acortar la distancia entre productor y consumidor. Para el encuentro profesional entre sommeliers, compradores, distribuidores y productores, Nación de Vinos contará con Espacio B2B, que estará abierto el 28 de enero a partir de las 16:00 horas, dos horas antes de la apertura general. Se trata de un espacio pensado para el diálogo directo y las relaciones comerciales estratégicas. Andrés Amor, sommelier y uno de los responsables del diseño del espacio junto con Sandra Fernández, definió el B2B como un punto clave para detonar acuerdos que incidan de manera concreta en el crecimiento de la industria. Al cierre de esta sesión se entregarán dos reconocimientos votados por las propias bodegas: el Premio a la Trayectoria Enológica y el Premio a la Sustentabilidad y Medio Ambiente. De acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola, actualmente 17 estados del país producen vino, con más de 9 mil 400 hectáreas plantadas y una cadena productiva que genera más de 500 mil empleos en el campo. Desde 2017, el vino nacional lidera la participación de mercado: 39 de cada 100 botellas que se consumen en México son de origen mexicano, un dato que habla de consolidación, pero también de identidad. Nación de Vinos se completa con una propuesta gastronómica alineada al perfil del vino: ocho restaurantes —entre ellos Itacate del Mar, Carmela y Sal, Pargot, Bartola, Siembra, Al Andalús, Zeru y La Docena— y cuatro cocktail bars reconocidos —Bar Mauro, FOMA, Café de Nadie y Long Story Short—. Además, se suman activaciones gastronómicas y productos gourmet que amplían la experiencia sin desplazar el eje vitivinícola. Como cada año, Banorte y BMW encabezan el patrocinio de Nación de Vinos 2026. En el caso de BMW, su participación incluye la exhibición de modelos que reflejan su portafolio tecnológico y una flotilla destinada al transporte de invitados especiales. En esta ocasión, la Secretaría de Turismo de Baja California se integra como aliado estratégico, reforzando el papel del estado como corazón del enoturismo nacional, con una sorpresa que será revelada durante el evento. A partir de las 19:00 horas, Nación de Vinos abrirá sus puertas como un espacio donde la degustación convive con la reflexión sobre el presente y el futuro del vino mexicano. Más que una celebración, la edición 2026 confirma al evento como un termómetro de la industria, como un lugar donde se cruzan territorio, mercado, oficio y visión de largo plazo.

Del maguey a la mesa, en Mural de los Poblanos el pulque también se sirve en el plato

Del 12 de enero al 15 de febrero, el restaurante Mural de los Poblanos dedica su cocina al pulque, una tradición viva que conecta al maguey con la tierra, al tlachiquero con el tiempo y a la mesa con la memoria. En esta edición de su Festival Gastronómico del Pulque, Mural rinde homenaje a la cultura pulquera de Puebla a través de un menú especial donde esta bebida fermenta, marina y acompaña los platillos tradicionales, reafirmando su compromiso con los productores locales y la cocina como expresión de identidad. Como inicio del 2026, Mural de los Poblanos dedica su cocina a una de las bebidas más antiguas de nuestro país, el pulque, y lo hace desde el alimento, el vínculo con la tierra y con quienes la trabajan. Así es cada edición de su Festival Gastronómico del Pulque, una celebración donde esta bebida ancestral no solo acompaña a los platillos, sino que también se transforma y es parte de ellos. Imagen principal: http://elmuraldelospoblanos.com El pulque proviene del maguey, un agave endémico de México, que tarda entre 15 y 25 años en madurar, y que de su corazón brote el aguamiel, una bebida viva que al fermentar se convierte en el pulque que conocemos. En el mundo prehispánico, el pulque fue considerado un don sagrado, asociado a Mayahuel y a los Centzon Totochtin, los cuatrocientos conejos que representaban los distintos estados de la embriaguez. Más que exceso, el pulque simbolizaba equilibrio, comunidad y respeto por los ciclos de la naturaleza. Ese mismo respeto es el que hoy conservan regiones como San Mateo Ozolco, en las faldas del volcán Popocatépetl, una de las zonas pulqueras más importantes de Puebla. Ahí, decenas de familias resguardan el patrimonio biocultural del pulque mediante la siembra del maguey y el oficio del tlachiquero, transmitido de generación en generación. Entre ellos destaca Alberto Rincón, maestro en el cultivo del maguey, el raspado, la recolección del aguamiel y su fermentación. Cada año, su pulque llega a Mural con una consistencia sedosa, sabor limpio y carácter. Un pulque que habla del territorio. Para esta edición, el Mural de los Poblanos ha invitado al chef Eduardo Luna -al frente de Valiente Kitchen Bar, en Cholula-, quien agradeció por esta invitación. Eduardo Luna se formó en Europa y tiene una gran experiencia en restaurantes como Cosme y Pujol, además de haber participado en proyectos internacionales. Es agremiado de Les Disciples d’Escoffier y de Vatel Club México. Además, Valiente forma parte de La Chaîne des Rôtisseurs y ha sido reconocido entre Los 100 Mejores Restaurantes de México por la Guía Marco Beteta. El menú del festival está inspirado en platillos tradicionales que encuentran en el pulque un maridaje natural, no forzado. Aquí, el pulque marina, estofa, suaviza y aporta notas lácticas, ácidas y herbales que enriquecen cada preparación. La experiencia comienza con el taco de hongos de Valiente: mezcla de hongos salteados y estofados en adobo de chile guajillo y pulque, servidos en tortilla de hoja santa y acompañados de una salsa borracha al pulque. Le sigue la tostada de cecina, con frijoles refritos y chorizo, cecina macerada en pulque y un cremoso de aguacate con menta que refresca el conjunto. Desde la cocina del Mural llegan los tacos de lengua, cocida lentamente con pulque, coliflor morada en escabeche, pipián verde y salsa martajada; así como los tlacoyos de mollejas de ternera, rellenos de queso flor de Atlixco y hoja santa, con mollejas a la parrilla, salsa borracha, verdolaga y chile güero. El pulque también acompaña guisos de mayor profundidad, como el entomatado de cerdo de Valiente: espinazo marinado en pulque, sellado y cocido en salsa de tomate tatemado, servido con arroz al pulque. O el molote de barbacoa de conejo con huitlacoche, del Mural, acompañado de ensalada de verdolagas y salsa verde con aguacate. Cierra la propuesta salada la milanesa de ternera, marinada en pulque, con arroz al pulque, hierbas finas y camote horneado. El festival se permite también un momento dulce. Entre los postres destaca una tartaleta de mazapán de frijol negro, con flan de pulque y vainilla, acompañada de un helado que es, en sí mismo, un curado de frutos rojos. Un final delicado que confirma que el pulque puede ser tan versátil como preciso. Desde su apertura en 2007, El Mural de los Poblanos, ubicado en una casona del siglo XVII en el centro histórico de Puebla, ha defendido la gastronomía tradicional poblana desde el respeto a los procesos artesanales y al ingrediente local. Su trabajo ha sido reconocido por La Liste, la Guía México Gastronómico de Culinaria Mexicana y, este 2026, por la Guía Marco Beteta. Además, como Aliado Oficial de Slow Food México, mantiene un compromiso activo con la producción local, sostenible y justa. Este Festival Gastronómico del Pulque no busca reinterpretar la tradición, sino acompañarla. Beber y comer pulque aquí es entender que no es una moda ni algo exótico, sino una herencia viva. El pulque es una bebida que exige tiempo, cuidado y comunidad. Y que, cuando se respeta, tiene mucho que decir en la mesa.

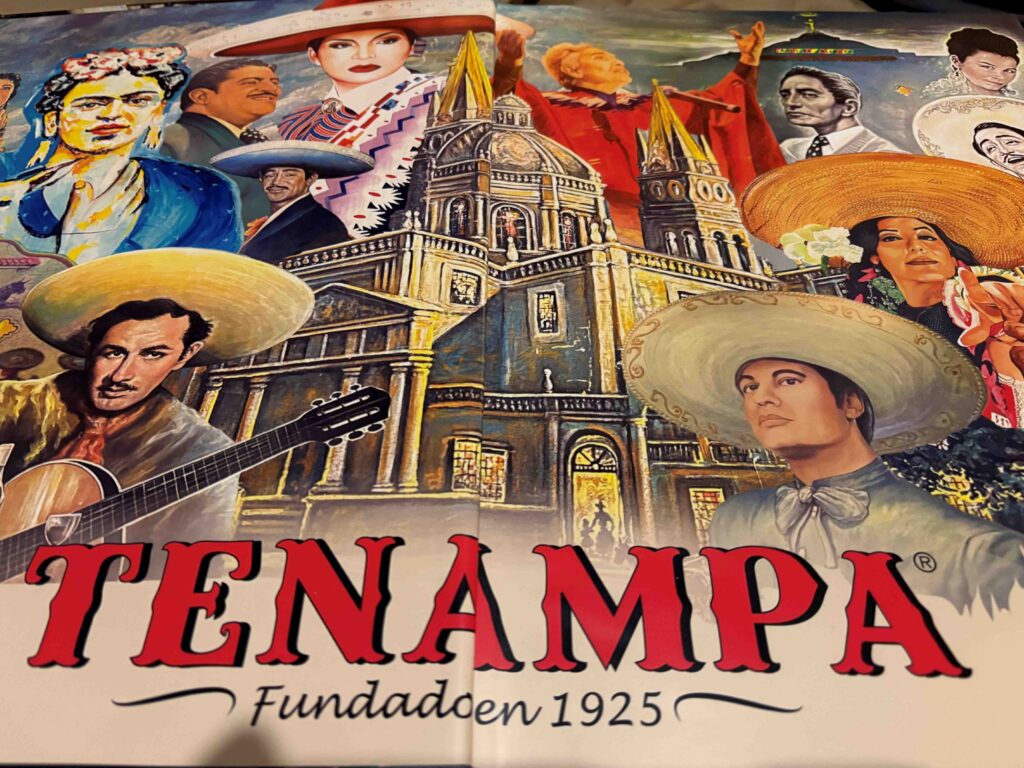

Tenampa, voz y sabor de México: el libro que celebra el centenario del salón más emblemático del país

El Salón Tenampa cumple cien años, y su historia la encontrarás en el libro que acaba de publicarse, el cual hace un recorrido por su gastronomía, la música y los grandes personajes que han pisado su suelo a lo largo de un siglo. Fundado en 1925, este espacio -fundamental para la cultura popular mexicana- ha sido punto de encuentro de mariachis, compositores, artistas y cocineros, y hoy queda retratado en esta publicación que entrelaza memoria, recetas y testimonios. Imágenes del libro: Fernando Gómez Para escribir sobre los cien años del Salón Tenampa —y el lanzamiento del libro homónimo— tengo que hacerlo en primera persona, porque hay lugares que se conocen antes de cruzar la puerta, y este fue uno de ellos. De niña no tuve oportunidad de conocer su interior, pero sí lo miraba desde el exterior, cuando mi papá nos llevaba, hace más de medio siglo, a la Plaza Garibaldi. Entonces íbamos al mercado de San Camilito a cenar birria y jericallas, y a escuchar a los mariachis de la plaza. De vez en cuando mi papá le pagaba a los músicos para que lo acompañaran, porque a él le gustaba cantar. “El Pastor”, “Cielo rojo” y las más populares de José Alfredo salían de su ronco pecho. Yo no sé si cantaba bien o mal, solo sé que para mí era la mejor voz, le salía un falsete perfecto, era afinado y tenía un color de voz único. Recuerdo que una vez le pregunté por qué no entrábamos a ese salón que solo mirábamos cuando pasábamos, y me dijo que era “El Tenampa”, una cantina a la que no podían entrar los niños. Aunque a veces nos quedábamos un rato afuera para ver si algún famoso salía o entraba por esa puerta. No recuerdo más detalles, pero desde entonces este salón está en mis memorias, como seguro estará en la de muchos mexicanos, y también en la de extranjeros que han hecho suyo este lugar, como Joaquín Sabina, quien no falta a su cita con mariachis y tequila cuando viene a México. “Joaquín Sabina siempre viene. Una vez llegó con Serrat; hasta los mariachis se saben sus canciones y sus favoritas, porque siempre canta con los mariachis. Cuando él viene hace toda una fiesta y siempre tratamos de que la pase bien, se sienta a gusto, tratamos de que la gente lo deje disfrutar”, comenta Adriana Díaz, “La Jefa”, quien asumió la dirección de este salón cuando falleció su esposo, Javier, enfrentándose a grandes retos. “Para mí, El Tenampa es un orgullo de mi familia y considero que ya es un símbolo nacional. Aquí se unen el tequila, el mariachi y el Tenampa. Esto es México”, añade “La Jefa” durante la presentación de este libro, en el cual quedan impresos muchos recuerdos, su historia y cómo este lugar es parte de la memoria colectiva de nuestro país. Con la dirección editorial de Claudio Poblete y Dulce A. Villaseñor, y la obra fotográfica de Fernando Gómez Carbajal, “Tenampa, voz y sabor de México” es un libro de gran formato, con casi 200 páginas, en las cuales se reúnen los testimonios de cantantes como Martín Urieta -cantante y compositor de temas como Urge, Mujeres divinas y Acá entre nos-, Natalia Jiménez, Mara Barros -corista de Joaquín Sabina-, Luis Alfredo Jiménez —nieto de José Alfredo Jiménez—, Lila Downs, Aída Cuevas y María Cortina -periodista y amiga de Chavela Vargas-, quienes comparten su sentir y sus vivencias en este salón. En este libro también se encuentra información sobre sus murales, esa colección de pinturas de mediano y gran formato realizadas por David Burgos, el pintor que aportó 20 obras, entre ellas la clásica de Pedro Infante y Javier Solís. También se incluyen los murales más recientes, como el de Chavela Vargas, de Felipe González Aguilera “Fergus”, que fue develado un mes después del fallecimiento de la intérprete, en 2012. En la parte gastronómica no solo hay testimonios; también se incluyen recetas de destacados chefs, como Josefina Santacruz, Lula Martín del Campo, Alexander Suástegui, Josefina López (actual chef ejecutiva del Tenampa), Aquiles Chávez, Pepe Salinas y Gerardo Vázquez Lugo, entre otros, quienes comparten su experiencia en El Tenampa y una receta tradicional. En el apartado “Serenata” se encuentran las recetas de las joyas gastronómicas de este lugar, como la birria al estilo Tenampa -cuya magia reside en su adobo de chiles-, la sopa de tortilla, el pozole y la carne en su jugo, entre otras. HISTORIA Fundado en 1925 por Juan I. Hernández, desde su nacimiento El Tenampa se convirtió en refugio de músicos, compositores y actores. Tras la muerte de su fundador, Amalia Díaz, viuda de Hernández, hizo historia al tomar las riendas del lugar y convertirse en la primera mujer en dirigir una cantina. Con una gran visión empresarial, abrió por primera vez las puertas de un espacio tradicionalmente masculino a las mujeres. Gracias a ello, actrices y vedettes de distintas épocas ocuparon sus mesas en un tiempo en el que no era posible hacerlo en otros establecimientos. La década de los cuarenta marcó uno de los periodos más luminosos del lugar, coincidiendo con la llamada Década de Oro del Mariachi en Plaza Garibaldi. Ahí se gestaron canciones, historias y películas. José Alfredo Jiménez escribió Mi Tenampa como homenaje; Pedro Infante, Mario Moreno “Cantinflas” y Germán Valdés “Tin-Tan” filmaron escenas memorables dentro del salón, consolidando su lugar en el imaginario cultural del país. En 1976, El Tenampa se amplió y remodeló hasta quedar como hoy lo conocemos. Desde entonces ha sido sede de eventos sociales, culturales y musicales de gran relevancia, como la celebración de los cien años del mariachi en la Ciudad de México, en octubre de 2005. El libro “Tenampa, voz y sabor de México” se presentó con la presencia de Adriana Díaz y Fernanda Aguilera, así como de Claudio Poblete y Dulce Villaseñor, responsables de la edición.

Fogones de México 2026: 32 cocineras tradicionales llevan el territorio y la memoria culinaria a Campo Marte

Del 16 al 18 de enero, Campo Marte se convertirá en un punto de encuentro nacional donde 32 cocineras tradicionales llegarán desde sus comunidades para ser las protagonistas de Fogones de México 2026, un evento que propone una lectura distinta del patrimonio culinario y apuesta por la estructura, el reconocimiento y el valor real de quienes sostienen la diversidad alimentaria del país. En los últimos años, la cocina tradicional suele celebrarse entre flashes, festivales y discursos emotivos. Sin embargo, pocas veces se formula la pregunta esencial: ¿quién cocina, quién cobra y quién capitaliza ese valor? Bajo esa premisa -incómoda pero necesaria- se presentó el Festival Fogones de México 2026, un encuentro nacional que del 16 al 18 de enero ocupará Campo Marte con una apuesta clara: colocar a las cocineras tradicionales en el centro, no como espectáculo, sino como trabajo vivo, memoria activa y futuro económico. En este evento, 32 cocineras tradicionales, una por cada estado del país, encenderán el fogón para cocinar 96 platillos que condensan territorio, lengua, técnica, historia y comunidad. Serán tres preparaciones por estado, cuyas recetas serán fieles a su origen, a las manos que las sostienen y a las economías familiares que dependen de ellas. En conferencia de prensa, Fogones de México hizo énfasis en que la cocina tradicional no es un acto folclórico, sino un sistema productivo que requiere reglas claras de participación, pago justo y reconocimiento real. Por ello, el encuentro se inscribe dentro del Ecosistema Fogones MX – Desarrollo de las Cocinas Mexicanas 2026–2033, impulsado por el Centro Nacional de Investigación y Difusión de las Cocinas Mexicanas (CENAIN Fogones MX A.C.), con el objetivo de pasar del aplauso a la estructura. En la conferencia, estuvieron presentes varias cocineras tradicionales, como Nora Estrada, de Xochimilco; Mariana Rosales, de Iztapalapa; Rosa Cecilio, de Xoxocotlán, Oaxaca; Bárbara Montiel, de Ixtlahuaca, Estado de México, y representantes de otras regiones. Las cocineras son mujeres que no solo cocinan platillos, sino que resguardan técnicas, rituales, temporalidades y formas de organización comunitaria. El público recorrerá México a través de un sistema de degustaciones, pensado como una ruta gastronómica consciente, porque aquí no habrá buffet ni consumo desmedido, por el contrario, habrá elección y contexto, porque cada platillo cuenta una historia y cada fogón remite a un territorio específico. En esta ocasión, el comensal también podrá disfrutar de una buena dosis de música, de una programación cultural que sucederá como parte del festival y funcionará como un acompañamiento sensorial. Así, la salsa y los homenajes orquestales se integrarán a la experiencia sin opacar a la cocina. Fogones de México 2026 plantea un cambio de narrativa urgente, y no romantiza a las cocineras tradicionales, a quienes reconoce como agentes económicos, culturales y sociales. En un país donde la cocina ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, este festival propone algo más complejo y necesario: sostener a quienes mantienen vivo ese patrimonio desde el territorio.

Café, tecnología y origen, la nueva forma de saborear el café con todos los sentidos

El gusto por el buen café ha evolucionado hacia una experiencia donde la tecnología juega un papel clave para resaltar aromas, sabores y texturas sin perder el respeto por el origen del grano. En San Miguel de Allende, un encuentro entre diseño, precisión tecnológica y cultura cafetera mostró cómo la personalización y la comprensión del terroir permiten llevar el café cotidiano a un nivel olfativo y degustativo más profundo, pensado para quienes buscan entender qué beben y por qué sabe así. En un momento en el que el café ha dejado de ser un simple estimulante para convertirse en un territorio de exploración sensorial, la tecnología comienza a ocupar un lugar silencioso pero decisivo, no para imponer, sino para afinar la experiencia. Así se planteó el encuentro que tuvo lugar en San Miguel de Allende, donde el encuentro giró en torno al gusto por el buen café, el respeto al grano y la posibilidad de comprender, desde la taza, su origen y su carácter. Foto principal: Imagen de Diego Leite en Pixabay San Miguel Allende, una ciudad con un gran equilibrio entre tradición y diseño contemporáneo, fue un marco natural para una reflexión más amplia, porque, hoy, el verdadero lujo no se expresa en la abundancia, sino en la capacidad de elegir con precisión, ajustar variables y beber con conciencia, y eso lo dejó muy claro De’ Longhi, en la presentación de Rivelia, su nueva máquina super automática. Uno de los ejes de esta presentación fue la personalización, la posibilidad de alternar distintos tipos de tueste -ligeros, oscuros o descafeinados- sin perder frescura ni claridad aromática. La tecnología de Rivelia aplicada a la molienda, la dosis y la temperatura permite que cada grano conserve su identidad y que la taza final sea coherente con su origen, que se note en cada sorbo. Esta lógica se acerca más al lenguaje del vino que al del café industrial. Aquí, el grano se interpreta como un producto ligado a un terroir específico, con perfiles que merecen ser leídos y respetados. En este contexto, Rivelia no sustituye al criterio humano, sino que lo acompaña, lo corrige y lo vuelve constante. El café como experiencia sensorial Durante la demostración de la nueva tecnología de De’Longhi, el café se presentó como una experiencia completa, donde el aroma antecede al sabor y la textura define la memoria. Las extracciones -calientes y frías- mostraron una espuma estable y precisa, capaz de sostener combinaciones poco habituales. Al acompañarse con pequeños bocados y vino espumoso, la degustación rompió con esquemas clásicos y propuso un diálogo entre temperaturas, intensidades y tiempos de consumo. Más allá del ejercicio técnico, la intención fue la de ampliar la manera en que se piensa el café en casa, no como un gesto automático, sino como un ritual cotidiano que puede adaptarse a distintos momentos del día y estados de ánimo. Otro punto relevante de la máquina fue la posibilidad de crear perfiles de usuario. Hasta cuatro memorias distintas permiten registrar preferencias de intensidad, volumen, temperatura y textura. Este detalle, aparentemente funcional, revela una idea más profunda: reconocer que el café es una experiencia subjetiva, íntima, y que la tecnología puede aprender del uso diario para acompañar esa diversidad de gustos. Diseño, espacio y pausa El encuentro se realizó en Las Ventanas, dentro del Club de Golf de San Miguel de Allende, un espacio concebido por el arquitecto Diego Hernández. La arquitectura abierta al paisaje, el brunch de inspiración italiana y el ritmo pausado de la jornada reforzaron una noción de disfrute sin excesos, donde diseño y funcionalidad conviven al servicio de la experiencia. Con más de un siglo de tradición italiana detrás —mencionada casi como contexto histórico—, la marca acertó al considerar que el café contemporáneo se entiende mejor cuando la tecnología no impone, sino traduce. Cuando permite saborear con mayor claridad, oler con mayor profundidad y beber con mayor conciencia. En esa intersección entre gusto y precisión técnica, el café encuentra nuevas formas de ser leído, entendido y disfrutado.

Santander, el paraíso de los sabores del Cantábrico

Santander se ha convertido en uno de los destinos gastronómicos más atractivos del norte de España, gracias a una cocina que combina la tradición marinera del Cantábrico con propuestas contemporáneas de alto nivel. La capital de Cantabria destaca por su variada escena de bares y tabernas, su cultura del tapeo y la presencia de restaurantes con Estrella Michelin, como La Casona del Judío, así como espacios gastronómicos temáticos, como el de Centro Botín, donde el arte y la cocina se fusionan frente al mar. Productos emblemáticos como boquerones, sardinas, caracoles de mar, anchoas y pescados frescos definen una identidad culinaria basada en el respeto al producto y al territorio. Esta riqueza gastronómica posiciona a Santander como un destino imprescindible para aquellos que buscan experiencias gastronómicas auténticas y de excelencia. Santander, Esp. Santander no se entiende sin el mar, y es que esta ciudad, ubicada frente al Cantábrico, ha construido una identidad culinaria sólida basada en sus productos de mar, en su tradición y en su escena contemporánea, sin perder autenticidad. Caminar por Santander es descubrir una ciudad que come bien a cualquier hora. En sus bares, la cocina se expresa con naturalidad, y cualquier momento es perfecto para degustar unos boquerones en vinagre, unas sardinas asadas, unas anchoas de salazón o unos caracoles de mar, porque cada uno de estos productos forma parte de una cultura cotidiana que no necesita artificios. Aquí, el producto manda y el recetario popular sigue vivo en barras donde se conversa, se comparte, se bebe con calma y se disfruta de la vida. En esta ciudad, la tradición marinera no es un discurso para el turismo, sino una práctica diaria. La cercanía a la lonja garantiza pescado fresco que llega directamente a las cocinas, y eso se nota en la sencillez bien ejecutada. Santander ha sabido preservar esa relación directa con el mar, incluso mientras su oferta gastronómica se diversifica y se vuelve más sofisticada. En ese equilibrio entre lo popular y lo contemporáneo aparece una nueva generación de cocinas que ha llevado el nombre de la ciudad a la alta gastronomía. La Casona del Judío, restaurante con Estrella Michelin, es uno de los ejemplos más claros de cómo Cantabria puede leerse desde una cocina creativa, sensible y ligada al territorio. En una elegante casona, el chef Sergio Bastard propone una mirada actual del producto local, donde el mar, la huerta y el paisaje se traducen en platos precisos, técnicos y profundamente identitarios. La ciudad también ha sabido integrar la gastronomía en sus espacios culturales, como el Centro Botín, un icono arquitectónico y artístico de Santander, que se ha convertido en un punto de encuentro donde el arte, el paseo y la mesa conviven frente a la bahía. Comer aquí no es solo una pausa, sino parte de una experiencia urbana que entiende la gastronomía como expresión cultural. Más allá de los restaurantes reconocidos y los bares tradicionales, Santander ofrece una cocina coherente con su entorno. No hay estridencias ni excesos, hay respeto por el producto, temporadas marcadas por el mar y una clara conciencia de identidad. Esa es, quizá, su mayor fortaleza gastronómica. Santander no busca competir con otros destinos desde la espectacularidad, sino desde la honestidad. En sus platos hay salitre, memoria y técnica; en sus mesas, una forma de entender la vida ligada al ritmo del mar. Para quien viaja con apetito y curiosidad, la ciudad se revela como un destino donde comer es, también, una manera de comprender el territorio.

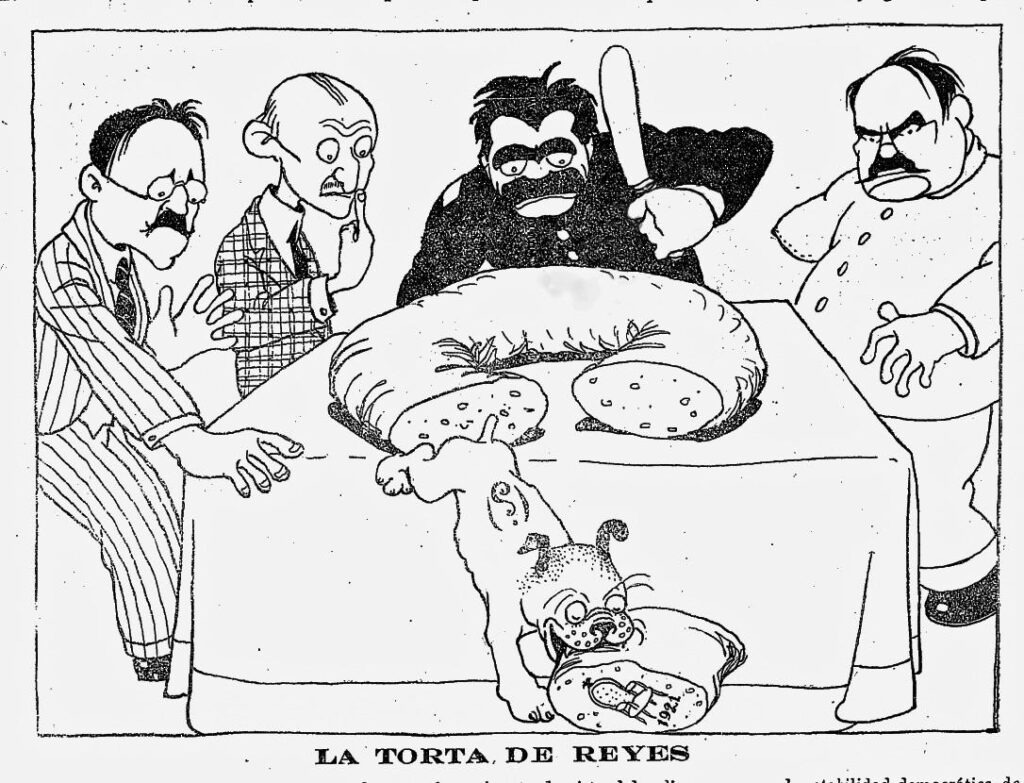

Rosca de Reyes en México, historia, azar y compadrazgo en la tradición gastronómica

Más que un pan festivo, la rosca de Reyes es uno de los símbolos gastronómicos más complejos del calendario ritual mexicano. La rosca, consumida cada seis de enero, concentra siglos de historia en los que el alimento funciona como mecanismo de azar, cohesión social y construcción de vínculos afectivos. Desde sus raíces en las festividades romanas hasta su adaptación en el México del siglo XIX, este producto articula prácticas de elección, compadrazgo y compromiso que trascienden lo religioso.Este texto es un trabajo de investigación del chef Jaime Vargas, integrante de Vatel Investigación, y propone una lectura histórica y cultural de la rosca de Reyes como vestigio comestible de antiguas formas de organizar el tiempo, la comunidad y el destino. Entre el 25 de diciembre y el 2 de febrero, el calendario ritual mexicano concentra una serie de celebraciones que articulan vínculos sociales, afectivos y económicos más allá de su dimensión religiosa. En ese breve periodo, que va de la Navidad a la Candelaria, incluso desde el 12 de diciembre -día de la Virgen de Guadalupe-, el alimento cumple una función primordial en la organización social. La rosca de reyes, consumida el 6 de enero, es una de las piezas centrales de ese entramado simbólico. Hoy se le percibe como un pan festivo, aromatizado con azahar y naranja, decorado con frutas cristalizadas, pastas dulces y atravesado por la dinámica sortílega de “sacar el niño”. Sin embargo, su presencia en México es relativamente reciente y su función histórica fue mucho más compleja. Esta investigación, basada en notas periodísticas del siglo XIX y en recetarios decimonónicos, permite observar que la rosca no sólo acompañaba la celebración de la Epifanía, sino que funcionaba como un mecanismo ritual de elección, emparentamiento y cohesión social. La explicación más difundida sobre la rosca se ancla en la tradición cristiana, el 6 de enero, día de la Epifanía, cuando se conmemora la llegada de los Reyes Magos a Belén y la entrega de los dones al niño Jesús. La figura escondida en el pan suele interpretarse como una alusión al infante oculto para protegerlo de la persecución de Herodes. No obstante, esta lectura es muy reciente a la fecha y responde a un proceso de cristianización de prácticas mucho más antiguas. Desde la Antigüedad romana, el acto de esconder un objeto dentro de un pan estuvo ligado al azar y al destino. Durante las Saturnales de diciembre, fiestas dedicadas al dios Saturno, se ocultaba una haba en un pan circular endulzado; quien la encontraba era proclamado “rey” de los tontos por un día. En enero, durante las fiestas januales en honor a Jano, dios de los comienzos y los finales, se ofrecían panes redondos de higos y dátiles, reforzando la relación entre forma, tiempo y ciclo. El haba, asociada históricamente a la adivinación y al porvenir, fue durante siglos el elemento elegido para señalar al “afortunado”. No es casual que este simbolismo haya sobrevivido, transformado, dentro del cristianismo medieval. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia absorbió numerosas festividades paganas dentro de su calendario litúrgico, desplazando la elección simbólica del rey hacia la Epifanía y vinculándola con el ciclo que culminaría en el Carnaval y la Cuaresma. En Europa, esta tradición tomó múltiples formas: el gâteau des rois y la galette des rois en Francia, , el roscón en la península ibérica y el bolo-rei en Portugal. En todos los casos, el pan conservó su carácter de sortilegio. Pero fue hasta mediados del siglo XIX cuando esta práctica llegó con claridad a México. Las fuentes periodísticas señalan que ya en 1856, la familia francesa Frisard anunció la venta del “pastel de reyes”, traducción directa del gâteau des rois. Su consumo fue inicialmente un rasgo de distinción social entre las élites urbanas, particularmente durante el proceso de afrancesamiento del Porfiriato. No obstante, el pan encontró rápidamente un terreno fértil para adaptarse: una práctica social profundamente arraigada conocida como la rifa de compadres. La rifa de compadres era una celebración de emparejamiento y compadrazgo que solía realizarse el primer jueves de enero, en fechas cercanas o coincidentes con el día de Reyes. A través de un sorteo en que se depositaban en una urna los nombres de los asistentes a la celebración, se creaban parejas y vínculos rituales entre hombres y mujeres, preferentemente en edad para contraer nupcias. Estos vínculos no sólo implicaban el derecho a llamarse compadre o comadre todo el año, sino una red de compromisos sociales que podía derivar en alianzas familiares o matrimonios. La prensa decimonónica deja claro que estas fiestas no eran marginales ni improvisadas. En uno de los recortes se lee: “De las posadas nacen relaciones amorosas entre los concurrentes y de los bailes de compadres, muchas promesas de matrimonio. Y he aquí como se van encadenando las fiestas, hasta parar en la vicaría. De las posadas al baile de compadres, del baile de compadres al de la Candelaria, del de la Candelaria al baile de bodas y del baile de bodas al bautizo de muchos chiquitines que aparecen un año después, y que acaso estaban ocultos en las piñatas o en los juguetes que contienen la colación” En este contexto, la rosca de reyes adquirió una función clave. Al finalizar la rifa, el pan se partía entre los asistentes y quien encontraba el objeto oculto era proclamado rey o reina con derecho a elegir una pareja que lo acompañase. Este nombramiento no era meramente simbólico: implicaba obligaciones concretas, como asumir el compromiso de “levantar al niño” el 2 de febrero, día de la Candelaria u organizar el próximo baile de compadres, donde todas las parejas que se hicieron por sorteo tenían derecho a asistir. Los versos publicados en la prensa refuerzan esta lectura lúdica pero comprometida del azar. En uno de ellos se lee: “Ya eres mi compadre ¡oh tia! Y no es del hado venganza; Porque me dijo de chanza: ‘Te cayó la lotería’” Aquí, la suerte no sólo provoca alegría, sino que legitima un nuevo lazo social. El

Amapola, el nuevo restaurante de Benito Molina y Solange Muris en Valle de Guadalupe, BC

En el corazón del Valle de Guadalupe, dentro del Hotel Banyan Tree Veya, abre Amapola, el nuevo restaurante de los chefs Benito Molina y Solange Muris, una propuesta gastronómica íntima y profundamente conectada con el territorio. Con solo 16 lugares, un menú de seis tiempos y con un enfoque absoluto en el ingrediente, este lugar celebra la temporalidad, la sostenibilidad y la memoria gustativa de Baja California, en un espacio donde la cocina abierta, el vino y la conversación forman parte esencial de la experiencia. ¿Cuál fue el momento de inspiración que los llevó a crear Amapola y por qué eligieron este nombre? Benito: el nombre fue un proceso largo y con mucha responsabilidad. Estar en medio del Valle implicaba encontrar algo que tuviera que ver con este entorno. Lo nuestro siempre ha sido muy marino, así que tenía que ser otra cosa. Hubo un bombardeo de ideas y, al final, fueron Sherly, la esposa de nuestro socio, y Solange, quienes eligieron el nombre. Lo que le da alma y corazón es que la flor del estado de California es la California Golden Poppy, una flor que se abre y se cierra como un tulipán, y hay muchísimas en la propiedad donde está el hotel. ¿Cómo describirían el alma de Amapola? Solange: aquí se juntan muchas cosas, como nuestros 25 años de experiencia, y que la línea sigue siendo el ingrediente; lo que hacemos es resaltar el ingrediente. Benito: es una propuesta muy interesante e íntima. Solo hay 16 lugares, es una barra, con un menú de seis tiempos que cambia con las estaciones y con el producto disponible. La cocina es completamente abierta. Hace 15 años que no regresábamos a Valle; aquí hicimos Silvestre, el primer asador campestre del Valle de Guadalupe, antes de que todo explotara. Ahora volvemos con esta propuesta que es muy distinta, con producto local, maridaje con vinos de la vinícola Pictograma, que está en la misma propiedad, en un espacio diseñado por Michael Rodkin, uno de los grandes referentes de la arquitectura en México, y lo más importante, atención personalizada. ¿Por qué un proyecto solo para 16 comensales y cómo seleccionan los ingredientes del menú? Solange: originalmente el espacio estaba pensado como una barra pequeña, así nació la idea de los 16 lugares. Benito: también es por la dimensión del espacio, que tiene una vista fantástica del Valle. Al integrar la cocina, solo quedaron 16 lugares. Trabajamos con ingredientes de temporada, jugando con la temporalidad y resaltando los productos endémicos del Valle de Guadalupe. En cuanto a productos del mar, usamos ostión, almeja, abulón y lo que esté en temporada. Tenemos abulón silvestre y de cultivo; abulón rojo de acuacultura de Eréndira, con quienes trabajamos desde antes de abrir Manzanilla, y también abulón azul silvestre de Isla Guadalupe, que es muy difícil de encontrar fresco y tiene un sabor completamente distinto. Solange: también trabajamos con codorniz y carne del Valle de Guadalupe. Hace unas semanas tuvimos codorniz de cacería y de granja en el mismo plato, para que el comensal pudiera comparar tamaños y sabores. La crema es del rancho de Marcelo, en Ojos Negros; la leche del postre, el huevo orgánico… todo tiene un enfoque claro: que el ingrediente hable por sí mismo. Ustedes también son reconocidos por su compromiso con la gastronomía sostenible. ¿Cómo lo aplican en Amapola? Solange: la sostenibilidad es una responsabilidad. Nosotros como influencias, tratamos de influir al consumir solo lo que es de temporada y entender las vedas. Por ejemplo, dejamos de usar pulpo porque existe mucha confusión sobre cuándo sí y cuándo no se puede consumir. Trabajamos con conchas de cultivo, de productores que conocemos y en quienes confiamos. El ostión, la almeja y el mejillón de Sergio Guevara siguen siendo productos de una calidad impresionante. Lo mismo el abulón de Eréndira. Para nosotros, la sostenibilidad es real, cercana y comprobable. ¿Qué mensaje quieren que el comensal se lleve después de vivir la experiencia? Benito: Que se lleve un viaje a través de los ingredientes de Baja California, entendiendo al vino como un ingrediente más. Aquí, la experiencia es completa. Un maridaje diseñado para que el vino y el producto se enaltezcan mutuamente, en una barra de 16 personas, con interacción directa con el cocinero y un menú de seis tiempos. ¿Qué les deja, como cocineros, trabajar con productores locales y cuidar la trazabilidad? Solange: mucha felicidad. Es seguir creando todos los días y aprender de nuevos ingredientes. Es una línea de amor, cariño y respeto al mar, de alimentar, compartir y enseñar a través de un plato. Benito: Orgullo. Y seguir creando conciencia sobre lo que se consume del mar, respetar vedas, respetar el campo y sus temporadas, no comprar a intermediarios y mantenernos firmes en esta línea. ¿Cómo crean el menú de Amapola? Solange: Pensamos primero en algo fresco, algo frío, algo intenso. El menú va llevando al comensal por emociones y sabores. Por ejemplo, entre las conchas y la codorniz, servimos un estofado de cangrejo con berenjena y tortilla de harina, que da una sensación de confort y memoria gustativa, como un burrito. Benito: Hace poco un pescador cenó aquí y dijo que ese plato le recordaba a Mamá Espinosa, el famoso lugar de burritos de langosta en Baja California. Esa es la memoria gustativa. El menú va de menos a más, escalón por escalón, hasta culminar en el sexto tiempo. Es una historia acompañada por vinos de la casa. También ofreceremos maridajes con vinos de México, y más adelante una carta de vinos del mundo, pero siempre promoviendo el Valle de Guadalupe. Para cerrar, ¿cómo está Manzanilla? Benito: Cumplió 25 años, ya está mayor. Nos vamos a reubicar en Ensenada, tendremos que mudarnos y vienen muchas sorpresas. nformación clave de Amapola Amapola no es solo un restaurante: es una conversación íntima entre el Valle, el mar, el vino y la memoria. Una experiencia que reafirma la visión madura, consciente y profundamente emocional de Benito Molina y Solange Muris.

La cocina como profesión, por qué formarse ya no es una opción, sino una necesidad

En los últimos años, la gastronomía dejó de ser vista como un oficio aprendido en la práctica para consolidarse como una profesión que exige técnica, conocimiento, disciplina y visión empresarial. Este cambio explica por qué cada vez más jóvenes deciden estudiar cocina de manera formal: entienden que detrás de un buen platillo hay método, gestión, cultura y una formación sólida que permita competir en un mercado globalizado y altamente demandante. La profesionalización de la cocina responde, en primer lugar, a la transformación del sector gastronómico. Restaurantes, hoteles, servicios de banquetes, proyectos de autor y propuestas independientes requieren hoy chefs capaces de liderar equipos, administrar recursos, entender costos, comunicar conceptos y dialogar con otras culturas. Cocinar bien ya no es suficiente, se necesita comprender el negocio, dominar técnicas internacionales y tener una base académica que respalde cada decisión. En este contexto, escuelas como ASPIC Instituto Gastronómico se han convertido en un referente para quienes buscan una formación integral. Incorporada a la Secretaría de Educación Pública y con un modelo de enseñanza de estilo europeo, ASPIC ha formado desde 2005 a más de cinco mil profesionales que hoy se desempeñan en distintos ámbitos de la industria culinaria, tanto en México como en el extranjero. Una de las razones por las que la gastronomía atrae a nuevas generaciones es su carácter versátil. Estudiar cocina abre puertas en múltiples direcciones: desde la alta cocina y la repostería especializada, hasta la administración restaurantera, la docencia o el emprendimiento gastronómico. ASPIC responde a esta diversidad con cuatro especialidades diseñadas para distintos perfiles y ritmos de vida, disponibles en turnos matutino, vespertino, nocturno y sabatino. El programa Chef Universal, con una duración de 24 meses y cinco días por semana, integra la formación culinaria con administración restaurantera e idiomas, particularmente francés e inglés, preparando a los estudiantes para planear y dirigir proyectos gastronómicos en contextos nacionales e internacionales. Para quienes buscan una incursión profesional más ágil, la especialidad de Chef Internacional, también de 24 meses pero con tres días a la semana, permite adquirir bases sólidas en un menor tiempo. A esto se suman la Especialidad de Chef, de seis o doce meses, y el programa de Chef Pâtissier & Chocolatier, de 18 meses, enfocado en el mundo de la pastelería y la chocolatería profesional. El atractivo de este tipo de formación no radica solo en los planes de estudio, sino en la experiencia educativa. En ASPIC, el sistema de aprendizaje privilegia la práctica: 85 por ciento del tiempo en cocina y 15 por ciento de teoría. Además, la colegiatura incluye materias primas, utensilios, cuchillería y equipo profesional, reforzando una enseñanza basada en el hacer, en el error y en la mejora constante. Todo lo que el alumno prepara forma parte de su proceso de aprendizaje y le pertenece. La figura del chef también ha cambiado. Hoy es un profesional sin fronteras, capaz de adaptarse a distintos contextos culturales y laborales. Por ello, resulta clave la presencia de un cuerpo docente integrado por chefs mexicanos y extranjeros reconocidos internacionalmente, muchos de ellos miembros de L’Académie Culinaire de France, bajo la dirección de un Maître Cuisinier de France. Esta combinación de saberes técnicos, experiencia real y formación en valores distingue a las instituciones que apuestan por una enseñanza responsable y de largo alcance. Más allá de la técnica, la profesionalización de la cocina implica una ética de trabajo, un compromiso con la calidad y una vocación de servicio. ASPIC lo asume desde su misión: formar profesionales íntegros, con bases culturales, humanas y técnicas, capaces de encontrar sentido y trascendencia en su labor cotidiana. Que los jóvenes elijan estudiar gastronomía no es una moda pasajera, es el reflejo de una industria en evolución que demanda preparación, disciplina y visión. En ese camino, las escuelas serias, con historia, estructura académica y proyección internacional, juegan un papel fundamental para que la cocina siga siendo un arte, pero también una profesión sólida y respetada.