En un mundo donde cada vez más personas se interesan por documentar la riqueza culinaria de México, es urgente trazar una línea entre quienes registran el momento tomando fotos con un celular, y quienes, con método, análisis y compromiso, generan conocimiento gastronómico. El siguiente artículo titulado “Documentar no es investigar”, elaborado por un grupo de académicos y profesionales del área, encabezado por el chef investigador Eduardo Plascencia, desmonta mitos comunes y expone de forma clara, argumentada y apasionada, la importancia de reconocer a quienes han elevado la cocina mexicana a un campo académico serio, como Josefina Velázquez de León y Ricardo Muñoz Zurita. En Vatel Magazine creemos que dar valor a la gastronomía también implica entender sus procesos de conocimiento, y este artículo es un punto de partida para hacerlo.

DOCUMENTAR NO ES INVESTIGAR

Por Eduardo Plascencia Mendoza. Coautoría y revisión: Salvador Omar Espino Manzano, Carlos Isac Rivas Vela, Williams Isaí García Mora.

La investigación gastronómica es una actividad relativamente nueva que puede reconocerse como una ampliación de la gastronomía en tanto disciplina universitaria. Esta disciplina estructura la forma en que los gastrónomos en formación —o ya insertos en el ámbito profesional— pueden generar conocimiento científicamente fundamentado. Se trata de una adaptación entre el método científico clásico y elementos metodológicos provenientes de las ciencias sociales, naturales e incluso administrativas (cf. Plascencia et al., 2024).

Si bien investigar en gastronomía es una actividad que apenas en años recientes ha sido incorporada formalmente al currículo profesional, sus bases pueden rastrearse en los recorridos de campo, registros documentales y entrevistas realizados por cocineras y cocineros desde hace aproximadamente 75 años. Estas prácticas derivaron en una diversidad de recetarios y, posteriormente, en ordenamientos académicos incipientes y canónicos.

Un caso emblemático es el de Josefina Velázquez de León, quien realizó recorridos de campo por distintas regiones de México, lo que dio como resultado el registro de centenares de recetas. Gracias a un incansable espíritu académico, utilizó esos datos para construir las primeras teorías sobre las regiones culinarias del país, publicadas en obras que hasta la fecha constituyen lecturas obligadas.

Esos primeros esbozos científicos serían los cimientos para la construcción del Larousse de la Cocina Mexicana, elaborado por Alicia Gironella y Giorgio D’Angelli a finales de los años ochenta del siglo XX. Años más tarde, los diez años de trabajo de campo realizados por Ricardo Muñoz Zurita dieron lugar a otra obra fundamental para la academización de la gastronomía mexicana: el Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, un documento que organiza alfabéticamente el conocimiento que el autor acumuló a lo largo de su extensa investigación de campo.

¿Son entonces estas obras las únicas que pueden considerarse como investigación -y no solo documentación- gastronómica? Evidentemente no, ya que existe un sinnúmero de publicaciones provenientes de la antropología, la historia, la etnografía, la química y las ciencias de los alimentos que nutren y expanden las fronteras del conocimiento gastronómico. Sin embargo, estas obras poseen una importancia particular al haber sido realizadas por cocineras y cocineros desde el ámbito culinario, con un enfoque dirigido al uso en cocina. El estudio, comprensión, análisis y ampliación de estos trabajos contribuyen de manera decisiva a la consolidación de la gastronomía como ciencia.

Si bien muchas personas pueden dedicarse al registro, documentación y divulgación del conocimiento culinario, son pocas las que realmente pueden ostentar el carácter de investigación formal, ya que esta requiere una gran inversión de recursos, tiempo y dinero, así como capacidad intelectual para desarrollar obras que amplíen las formas en que se comprende la disciplina. Sin duda, las figuras mencionadas cumplen con los atributos que distinguen a quienes se dedican de forma rigurosa a la investigación.

“Documentar es como coleccionar piedras; investigar es tallarlas para revelar su estructura interna” (Eco, 2015, p. 89).

Mientras que documentar puede considerarse como el inicio del proceso investigativo —para contar con una base de información sólida sobre la cual trabajar—, corresponde a la investigación formal formular preguntas, analizar, criticar y confrontar tanto lo dicho como lo no dicho.

Investigar no se limita a recorrer un mercado, tomar fotografías o grabar videos de alta calidad para ser difundidos en redes sociales mediante infografías o reels; implica también contextualizar y cuestionar la realidad existente, y usar toda esa información para la generación de conocimiento y su posterior aplicación gastronómica en forma de técnicas nuevas o mejora de las existentes, uso adecuado y responsable de ingredientes y productos, reflexión sobre los usos y costumbres culinarias para su preservación, y un largo etcétera.

La investigación gastronómica requiere, por ejemplo, asistir con una cocinera tradicional no solo para fotografiarla y posteriormente folklorizarla, sino para adentrarse en sus formas de pensamiento, en sus saberes heredados y transformados, en las técnicas recibidas de sus predecesoras y en cómo estas han sido adaptadas o perfeccionadas por necesidad. En darle voz, reconocimiento y justicia epistémica a los y las portadoras del saber vivo. Documentar puede hacerlo cualquiera; investigar, solo quienes se comprometen en cuerpo y alma con la ciencia como ruta y como destino.

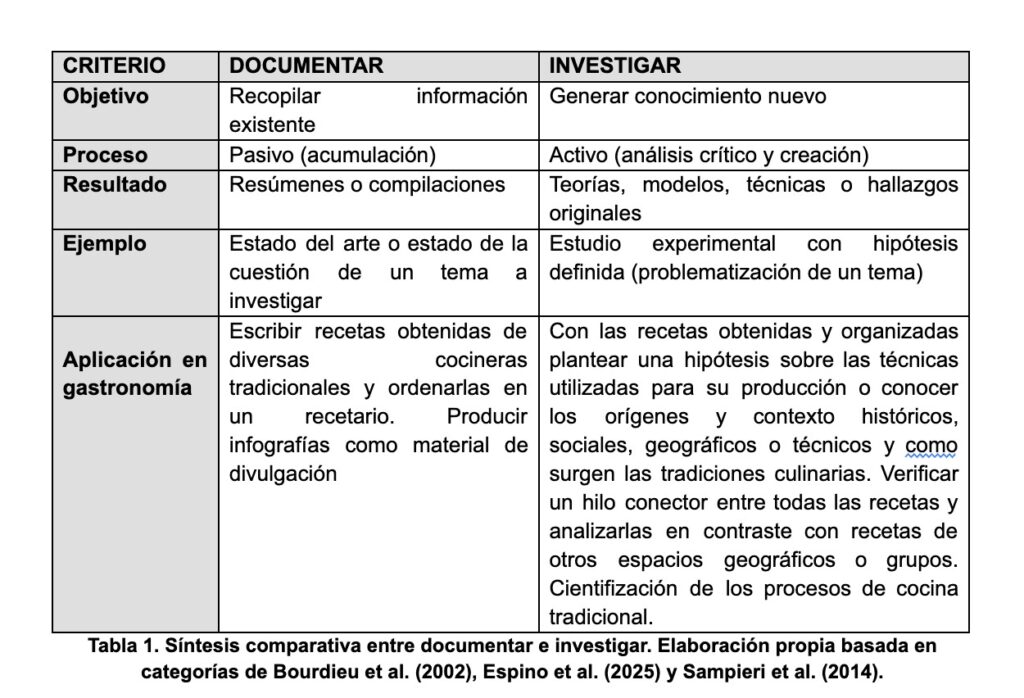

Con el propósito de establecer una distinción clara entre dos prácticas frecuentemente asociadas, pero epistemológicamente distintas dentro del campo de estudio de la gastronomía, a continuación se presenta una tabla comparativa entre la documentación y la investigación. La tabla resume los principales criterios que permiten contrastar ambas actividades, destacando sus objetivos, procesos, resultados y aplicaciones concretas en el ámbito gastronómico.

En ese sentido es importante realizar una serie de cuestionamientos continuos de lo que está haciendo en términos de investigación gastronómica, qué es lo que se quiere lograr y hasta dónde se quiere llegar, desde términos operativos de un espacio hasta la preservación y difusión de una técnica, se debe de tener claro que es lo quede desea comprender o la duda que se quiere resolver con objetividad, crítica y responsabilidad. En estricto sentido, se tiene que consultar fuentes, experimentar y analizar cada uno de los datos obtenidos para poder llegar a una conclusión útil y, por rememorar a Karl Popper, seguir una metodología científica que nos haga acercarnos a la verdad. Es decir, ser menos falsos y aproximarnos a la luz que la ciencia ofrece.

Referencias

Bourdieu, P., Chamboredon, J.-C., & Passeron, J.-C. (2002). El oficio del sociólogo: Presupuestos epistemológicos. Siglo XXI.

Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. McGraw-Hill.

Eco, U. (2015). Cómo se hace una tesis (21ª ed.). Gedisa.

Espino, S. et al. (2025). Manual de investigación científica con énfasis en áreas de turismo y gastronomía. Universidad La Salle Bajío.

Plascencia, E. et al. (2024). Universo Investigación Gastronómica (UIG). Centro de Innovación Gastronómica CIG.

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill.

*Eduardo Plascencia

Cocinero e investigador gastronómico mexicano, fundador (2026) y miembro Consejo Académico CIG (2024-2025). Miembro Emérito Vatel Club México (2010), miembro de la Académie Culinaire de France (2009) y miembro de la Academia Mexicana de Gastronomía (2022). Formador de 2,500 profesionales en 15 años de carrera y más de 120 conferencias en México y el mundo.

*Salvador Espino

Doctor en Ciencias de Alimentos y Salud Humana, investigador de la Universidad La Salle Bajío. Gestor del patrimonio cultural de México. Parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) Nivel 1. Miembro Consejo Académico CIG (2024-2025). Miembro Vatel Club México (2025).

*Isac Rivas

Doctor en Ciencias de los Alimentos, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Coordinador de la Licenciatura en Gastronomía UAQ. Miembro Vatel Club México (2025).

*Williams García

Miembro Consejo Académico CIG (2024-2025). Desarrollador y titular de los proyectos de investigación e innovación de la gastronomía del Estado de México CIG (2020-2025). Jefe de cocina de Tapiz Bistro & Bakery (2024). Miembro Vatel Club México (2025).