En el corazón del Bajío, donde el maíz aún guarda secretos y el humo del comal eleva plegarias antiguas, sobrevive una de las tradiciones más simbólicas y conmovedoras de México: la tortilla ceremonial otomí. En Comonfort, Guanajuato, lugar que recientemente fue reconocido como Pueblo Mágico, las manos de las cocineras tradicionales sellan tortillas con símbolos que trascienden lo cotidiano. Cruces, venados, soles y santos son al mismo tiempo alimento, ofrenda y palabra sagrada. Este texto, “Métodos y símbolos de la tortilla ceremonial otomí en Guanajuato”, del investigador Jorge Luis Manzano Zermeño, con la coautoría de Eduardo Plascencia Mendoza y la valiosa colaboración de Consuelo Venancio Mesita, nos adentra en una práctica que une cuerpo, tierra y espíritu. Cada sello tallado en madera de mezquite es un legado, una oración petrificada en el grano del árbol y en la masa del maíz nixtamalizado. Además de ser una exploración gastronómica, esta investigación revela un acto de comunión ancestral, donde la cocina se convierte en lenguaje espiritual. Un viaje por los ritos, los materiales y la cosmovisión hñahñú que, a través del fuego y la tinta del muicle, transforma la tortilla en símbolo de vida, memoria y pertenencia. Así es que adéntrate al universo de las tortillas pintas, donde cada marca es una historia, cada aroma una plegaria, y cada bocado una manera de recordar que el maíz también tiene espíritu.

Métodos y símbolos de la tortilla ceremonial otomí en Guanajuato

Autoría: Jorge Luis Manzano Zermeño*

Coautoría y revisión: Eduardo Plascencia Mendoza*

Colaboración: Consuelo Venancio Mesita (cocinera tradicional de Comonfort, Guanajuato)

“El otomí no vino a pensarse, vino a sentir y a experimentar. Se identifica con la tierra, con los animales y les agradece por sus frutos y carnes en su forma de ser y andar. Así se sana el campo y su alrededor. Así se vive”. (Manzano, 2025)

En el estado de Guanajuato, entre Celaya y San Miguel de Allende, se encuentra Comonfort, ciudad recientemente nombrada Pueblo Mágico donde se practica con arraigo la técnica del sellado de tortilla. Conocida entre la comunidad hñahñú como tortilla pinta, el sellado de tortillas se realiza, aunque no de forma exclusiva, por las cocineras tradicionales de la región – como la celebrada Consuelo Venancio Mesita- con el fin de resguardar, mantener y fomentar los profundos significados de esta tradición gastronómica. Gracias a su ejecución, el conocimiento sigue vivo.

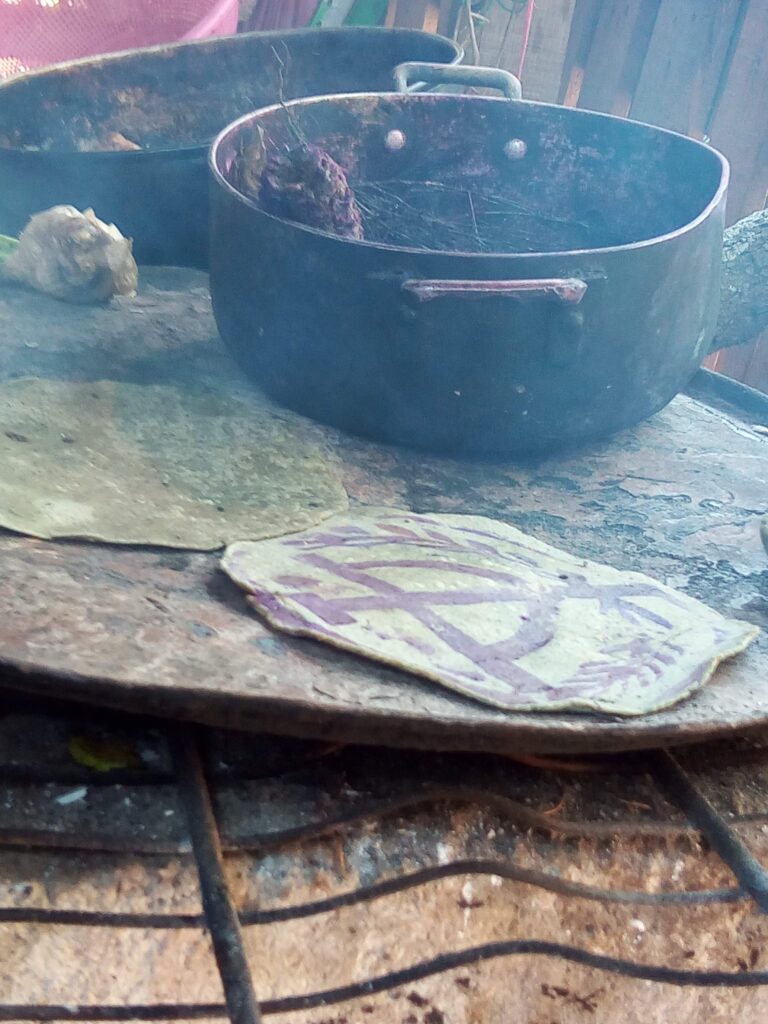

La tortilla pinta también es nombrada tortilla ceremonial debido a su profunda carga de simbolismos sincréticos que van de lo vernáculo precolombino a las expresiones religiosas propias de la región Bajío. Se trata de una pieza de masa nixtamalizada cocida en forma de disco que se marca con tinturas naturales mediante un sello de madera tallada con imágenes que representan una fiesta, una deidad o un agradecimiento. El sello exhibido en una de las caras de la tortilla es muchísimo más que una decoración, se trata de una evidencia viva de la profunda relación entre el maíz y el hombre.

Para realizar la tortilla pinta se requiere de pocos elementos. El más importante, el que se hereda y que sigue el hilo de la descendencia generacional, es la pintadera o sello. Se trata de un trozo de madera de mezquite que se talla a mano hasta dar forma rectangular o redonda, con figuras a relieve en su centro que serán plasmados en las tortillas. El mezquite se selecciona debido a su resistencia a factores externos como la humedad, sol e insectos que, además a la alta disposición geográfica en el centro y norte de Guanajuato, lo hacen ideal para esta práctica. Por su dureza, los sellos de mezquite pueden durar por muchos años, por lo que parte del ritual incluye su manutención y herencia.

El significado profundo, místico y silencioso del sello está supeditado al tipo de símbolo que se plasme en la madera. En algunas familias hñahñús existen piezas hasta con doscientos años de antigüedad con símbolos en común, cómo el de la Santa Cruz o el de San Isidro Labrador. Otras expresiones incluyen animales considerados sagrados, como el venado. También los hay con imágenes personalizadas que representan una casa, un apellido, un santo y hasta versiones contemporáneas como escuelas o edificios. Cada uno de los sellos dependerá de quién o quiénes lo soliciten, de la manufactura experta de los talladores y de los fines que el individuo o colectivo tengan para su elaboración. La expresión, ya sea de culto o no, se ha abierto camino en lo cotidiano y lo especial, en la alimentación diaria y en las que tienen matices de divinidad.

Como herramienta de pintado se utiliza el corazón de la mazorca desgranada y seca, conocida como olote, que se sumerge en un líquido tintado de color morado o violeta. La extracción de esta tintura natural procede del muicle, una planta que está cargada de pigmentos hidrosolubles de matices púrpuras hasta violáceos (Wong et al. 2024) y que desde las sociedades precolombinas es aprovechado para entintar textiles, como parte de la herbolaria tradicional y ceremonias de corte ritual. Los hñahñús hierven las hojas de muicle para luego reposalas durante un día hasta que liberen el colorante que sirve primero para recubrir el sello y luego calcarlo sobre la tortilla recién hecha.

La tortilla pinta no es solamente pictografía de alimentos, porque para la cultura otomí va más allá de los componentes perceptibles durante el acto. El simbolismo añadido a través de los años de uso repetitivo de cada elemento físico, movimientos y actores corresponden a una cosmovisión que no empieza en la tortilla ni acaba en el comal. De acuerdo a López (2024), existen diversas maneras de realizar una tortilla, y una de ellas corresponde a prácticas simbólicas que hacen ímpetu en la tradición religiosa y social, que expresan la convivencia y unificación de las personas en un momento de importancia, concretando y asegurando el momento ritual mediante el sellado. La tortilla por sí sola no representa una ceremonia, por lo que ha de tratarse de acuerdo a sus fines, espacios de elaboración, y momentos en que forma parte del actuar individual y colectivo.

Sin duda, estos baluartes culinarios constituyen una actividad de culto. Cuando su objetivo es social, entonces la tortilla, el sello y sus formas de elaboración, el olote para impregnar de tinta, el muicle y las maneras casi místicas de extracción de la tintura, y el nixtamal como método de transformación del grano mesoamericano por excelencia son elementos de una liturgia gastronómica única que superan los límites del uso cotidiano y solidifican los lazos comunitarios ancestrales. Si la pinta se ofrenda para una causa superior a lo terrenal, entonces todos los elementos se vuelven sagrados. La masa deja de ser tortilla y se vuelve tributo. La imagen marcada es una representación de autoridad y pertenencia a una deidad prehispánica o católica; y en cada impresión también van los lazos familiares y la relación del campesino con su tierra.

Si lo que se busca es enarbolar expresiones religiosas o de culto, existen factores compartidos que deben mantenerse consistentes con lo realizado por siglos. Cada familia hñahñú realiza ceremonias similares que son parte de la herencia no escrita, transmitida discretamente de boca en boca, y solidificada en cada práctica. Todo inicia al encender el fuego debajo de una plancha de barro redonda y casi plana a manera de comal que es persignado para la buena fortuna. Luego, con la masa cruda de maíz pacientemente nixtamalizado se da forma a una figura antropomórfica diminuta denominada lele, que funge como guardián del comal. Un lele es el término usado en hñahñú para bebé, y sirve como recordatorio físico de una época en que las mujeres tortilleras cargaban a sus hijos amarrados en la espalda en finos rebozos, cuando el fogón, el maíz y la maternidad estaban unidos intrínsecamente. A pesar de que la imagen de una mujer echando tortilla con su niño o niña sobre su espalda ya no es común, los leles sirven como recordatorio de la importancia de este vínculo profundo -el que otorga y sostiene la vida- durante la ceremonia de tortillas selladas.

Se canta en su lengua natal, se aromatiza el ambiente con hierbas para purificar el aire y se bendice la plancha de barro para que con la masa preparada se echen las tortillas o hmes. En otomí, a la pieza de masa cocida en forma de disco nunca se le llamó tortilla, fue durante el largo mestizaje que se adoptó tal nombre. La primera hme era consumida por el lele sostenido en el rebozo para aminorar su hambre y permitir a la madre continuar con las faenas. Usos propios de la crianza que a lo largo de las generaciones se convierten en rituales de profunda emotividad, y que hoy se traducen en acciones que las emulan: la persona que por primera vez es testigo de la ceremonia recibe la primer tortilla, como recordatorio de aquellos niños que en su inconsciencia se conectaban a algo más antiguo. La identidad en México se construye no a través de diálogos o enseñanzas formales, sino en bocados de maíz nixtamalizado y convertido en tortillas.

Las hmes son guardadas en un canasto o cesto hecho de carrizo o mimbre llamado chiquihuite y envueltas en servilletas de tela. El sello siempre deberá quedar viendo directamente al comensal para que al sacarlas ellas se presenten con la intención contenida en el sello. Otrora, las tortillas eran llevadas a bodas, cumpleaños y bautizos sin una solicitud previa, es decir, era una especie de ofrenda o regalo no oficial ni solicitado, que los anfitriones agradecían dando comida por los chiquihuites llenos de pintas. Las hacedoras llevaban sustento a sus casas, nutrían su comunidad y mantenían viva la costumbre. Una especie de trueque e intercambio de altísimo valor que recuerda a tiempos menos mercantilizados.

Referencias.

Larousse Cocina. (s.f). Tortilla. En Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana. Recuperado el 01 de octubre de 2025, de https://laroussecocina.mx/palabra/tortilla/

López, R. (2024). Fuego, masa y tortillas. Patrimonialización de las tortillas ceremoniales de Comonfort, Guanajuato. Universidad de Guanajuato. http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13019

Wong, M., Contreras L. & Heredia J. (17 de diciembre de 2024). ¿Conoces el muicle? Descubre el potencial antioxidante de su bebida. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD). https://www.ciad.mx/conoces-el-muicle-descubre-el-potencial-antioxidante-de-su-bebida/

Sobre Jorge Luis Manzano Zermeño.

es Técnico Superior Universitario por la Universidad Tecnológica de León, y actualmente cursa la Licenciatura en Gastronomía en la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende. Su perfil se distingue por una profunda pasión por la cocina tradicional guanajuatense y la historia en torno a su herencia culinaria. Ganador del 1º lugar en el certamen “Chef Universitario Marca Gto” (2024); 1º lugar en el concurso “La Cocina en el Séptimo Arte”; 2º lugar en “Tecera copa universitaria Expo Proveedores Guanajuato”; y 3º lugar en “Concurso nacional de Universidades Tecnológicas: el esplendor de la cocina mexicana tradicional” realizado en Veracruz.

*Sobre Eduardo Plascencia.

Cocinero e investigador gastronómico mexicano, fundador (2026) y miembro Consejo Académico CIG (2024-2025). Miembro Emérito Vatel Club México (2010), miembro de la Académie Culinaire de France (2019) y miembro de la Academia Mexicana de Gastronomía (2022). Formador de 2,500 profesionales en 15 años de carrera y más de 120 conferencias en México y el mundo.